REGALADE, el catálogo de galaxias más extenso para la astronomía moderna

Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

Avances científicos más relevantes.

Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

ESO, 25 de Febrero de 2026

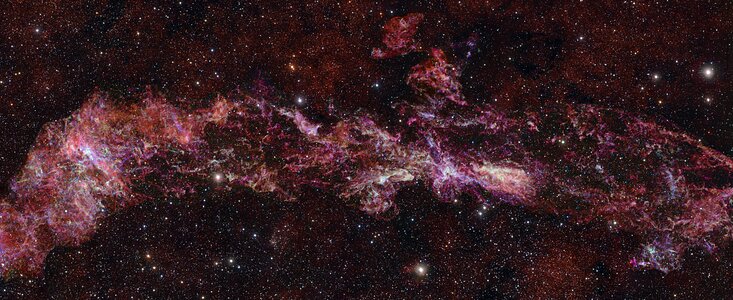

Un equipo de astrónomos y astrónomas ha captado una nueva y sorprendente imagen de la región central de nuestra Vía Láctea, revelando una compleja red de filamentos de gas cósmico con un detalle sin precedentes. Obtenido con ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), este rico conjunto de datos permitirá a la comunidad astronómica profundizar en la vida de las estrellas presentes en la región más extrema de nuestra galaxia, junto al agujero negro supermasivo que hay en su centro.

"Es un lugar de extremos, invisible a nuestros ojos, pero ahora revelado con extraordinario detalle", declara Ashley Barnes, astrónomo del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Alemania, que forma parte del equipo que obtuvo los nuevos datos. Las observaciones proporcionan una visión única del gas frío (la materia prima a partir de la cual se forman las estrellas) dentro de la llamada Zona Molecular Central (CMZ por sus siglas en inglés) de nuestra galaxia. Es la primera vez que se explora con tanto detalle el gas frío de toda esta zona.

La región que aparece en la nueva imagen abarca más de 650 años luz. Alberga densas nubes de gas y polvo que rodean el agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia. "Es el único núcleo galáctico lo suficientemente cercano a la Tierra como para que lo estudiemos con tanto detalle", afirma Barnes. El conjunto de datos revela la CMZ como nunca antes, desde estructuras de gas de decenas de años luz de diámetro hasta pequeñas nubes de gas alrededor de estrellas individuales.

En concreto, el gas que se estudia con ACES (siglas de ALMA CMZ Exploration Survey, sondeo de exploración de la zona molecular central con ALMA) es gas molecular frío. El sondeo desentraña la intrincada química de la CMZ, detectando docenas de moléculas diferentes, desde las simples, como el monóxido de silicio, hasta las orgánicas más complejas, como el metanol, la acetona o el etanol.

El gas molecular frío fluye a lo largo de filamentos que alimentan grupos de materia a partir de los cuales pueden crecer estrellas. En las afueras de la Vía Láctea sabemos cómo ocurre este proceso, pero dentro de la región central los eventos son mucho más extremos. "La CMZ alberga algunas de las estrellas más masivas conocidas en nuestra galaxia, muchas de las cuales viven rápido y mueren jóvenes, terminando sus vidas en potentes explosiones de supernovas e incluso hipernovas", declara el líder de ACES, Steve Longmore, profesor de astrofísica en la Universidad John Moores de Liverpool (Reino Unido). Con ACES, la comunidad astronómica espera comprender mejor cómo influyen estos fenómenos en el nacimiento de las estrellas y si nuestras teorías de formación estelar se mantienen en entornos extremos.

"Al estudiar cómo nacen las estrellas en la CMZ, también podemos obtener una imagen más clara de cómo crecieron y evolucionaron las galaxias", agrega Longmore. "Creemos que la región comparte muchas características con las galaxias del universo temprano, donde las estrellas se formaban en entornos caóticos y extremos".

Para recopilar este nuevo conjunto de datos, el equipo utilizó ALMA, una instalación operada por ESO y sus socios en el desierto de Atacama, en Chile. De hecho, esta es la primera vez que se escanea un área tan grande con esta instalación, lo que la convierte en la imagen más grande de ALMA. En el cielo, el mosaico (obtenido al unir muchas observaciones individuales, como juntar piezas de un rompecabezas) es tan largo como tres lunas llenas puestas una al lado de la otra.

"Al diseñar el sondeo ya esperábamos un alto nivel de detalle, pero, sinceramente, nos sorprendieron la complejidad y la riqueza reveladas en el mosaico final", declara Katharina Immer, astrónoma de ALMA en ESO, que también forma parte del proyecto. Los datos de ACES se presentan en cinco artículos, ahora aceptados para su publicación en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"La próxima actualización de sensibilidad de banda ancha de ALMA, junto con el Telescopio Extremadamente Grande de ESO, pronto nos permitirá adentrarnos aún más en esta región, resolviendo estructuras más finas, rastreando químicas más complejas y explorando la interacción entre estrellas, gas y agujeros negros con una claridad sin precedentes", concluye Barnes. "En muchos sentidos, esto no es más que el comienzo".

Esta investigación se presentó en una serie de artículos que presentaban los datos de ACES, y que se publican en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society:

Los datos estarán disponibles en el Portal Científico de ALMA en https://almascience.org/alma-data/lp/aces.

El equipo internacional de ACES está compuesto por más de 160 científicos que van desde estudiantes de Máster hasta personas jubiladas, que trabajan en más de 70 instituciones en Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Australia. El proyecto fue impulsado y dirigido por el investigador principal Steven Longmore (Universidad John Moores de Liverpool, Reino Unido), junto con los co-investigadores principales Ashley Barnes (Observatorio Europeo Austral, Alemania), Cara Battersby (Universidad de Connecticut, EE. UU. [Connecticut]), John Bally (Universidad de Colorado Boulder, EE. UU.), Laura Colzi (Centro de Astrobiología, Madrid, España [CdA]), Adam Ginsburg (Universidad de Florida, EE. UU. [Florida]), Jonathan Henshaw (Instituto Max Planck de Astronomía, Heidelberg, Alemania), Izaskun Jiménez-Serra (CdA), J. M. Diederik Kruijssen (COOL), Elisabeth Mills (Universidad de Kansas, EE.UU.), Maya Petkova (Universidad Tecnológica de Chalmers, Suecia), Mattia Sormani (Departamento de Ciencia Aplicada y Tecnología (DiSAT), Universidad de Insubria, Italia e Instituto de Astrofísica Teórica (ITA), Universidad de Heidelberg, Alemania), Robin Tress (Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza e ITA, Universidad de Heidelberg, Alemania), Daniel Walker (Nodo del Centro Regional ALMA del Reino Unido, Universidad de Manchester, Reino Unido) y Jennifer Wallace (Connecticut).

Dentro de ACES, el grupo de trabajo de reducción de datos de ALMA está coordinado por Adam Ginsburg, Daniel Walker y Ashley Barnes, e incluye a Nazar Budaiev (Florida); Laura Colzi (CdA); Savannah Gramze (Florida); Pei-Ying Hsieh (Observatorio Astronómico Nacional de Japón, Mitaka, Tokio, Japón); Desmond Jeff (Florida); Xing Lu (Observatorio Astronómico de Shanghái, Academia China de Ciencias, China); Jaime Pineda (Instituto Max-Planck de Física Extraterrestre, Alemania); Marc Pound (Universidad de Maryland, EE. UU.); y Álvaro Sánchez-Monge (Instituto de Ciencias del Espacio, CSIC, Bellaterra, España; Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, Castelldefels, España); junto con más de 30 miembros adicionales del equipo que contribuyeron al esfuerzo de reducción de datos.

El conjunto ALMA, (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) es una instalación astronómica internacional fruto de la colaboración entre ESO, la Fundación Nacional para la Ciencia de EE.UU. (NSF, National Science Foundation) y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Japón (NINS, National Institutes of Natural Sciences) en cooperación con la República de Chile. ALMA está financiado por ESO en nombre de sus países miembros; por la NSF en cooperación con el Consejo Nacional de Investigación de Canadá (NRC, National Research Council) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (NSTC, National Science and Technology Council) de Taiwán, y por el NINS, en cooperación con la Academia Sínica (AS) de Taiwán y el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea (KASI, Korea Astronomy and Space Science Institute). La construcción y operaciones de ALMA están lideradas por ESO en nombre de sus países miembros; por el Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO, National Radio Astronomy Observatory), gestionado por Associated Universities, Inc. (AUI), en representación de América del Norte; y por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ, National Astronomical Observatory of Japan) en representación de Asia Oriental. El Observatorio Conjunto ALMA (JAO, Joint ALMA Observatory) proporciona al proyecto la unificación tanto del liderazgo como de la gestión de la construcción, puesta a punto y operaciones de ALMA.

El Observatorio Europeo Austral (ESO) pone a disposición de la comunidad científica mundial los medios necesarios para desvelar los secretos del Universo en beneficio de todos. Diseñamos, construimos y operamos observatorios de vanguardia basados en tierra -utilizados por la comunidad astronómica para abordar preguntas emocionantes y difundir la fascinación por la astronomía- y promovemos la colaboración internacional en astronomía. Establecida como organización intergubernamental en 1962, hoy ESO cuenta con el apoyo de 16 Estados Miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza), junto con Chile, país anfitrión, y con Australia como socio estratégico. La sede de ESO y su planetario y centro de visitantes, el ESO Supernova, se encuentran cerca de Múnich (Alemania), mientras que el desierto chileno de Atacama, un lugar maravilloso con condiciones únicas para observar el cielo, alberga nuestros telescopios. ESO opera tres sitios de observación: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope junto con su interferómetro VLTI (Very Large Telescope Interferometer), y telescopios de rastreo como VISTA. También en Paranal, ESO albergará y operará el Cherenkov Telescope Array South, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. En Chajnantor, junto con socios internacionales, ESO opera ALMA, una instalación que observa los cielos en el rango milimétrico y submilimétrico. En Cerro Armazones, cerca de Paranal, estamos construyendo "el ojo más grande del mundo para mirar el cielo": el Telescopio Extremadamente Grande de ESO (ELT, Extremely Large Telescope). Desde nuestras oficinas en Santiago (Chile), apoyamos el desarrollo de nuestras operaciones en el país y nos comprometemos con los socios chilenos y con la sociedad chilena.

Las traducciones de las notas de prensa de ESO las llevan a cabo miembros de la Red de Divulgación de la Ciencia de ESO (ESON por sus siglas en inglés), que incluye a expertos en divulgación y comunicadores científicos de todos los países miembros de ESO y de otras naciones.

El nodo español de la red ESON está representado por J. Miguel Mas Hesse y Natalia Ruiz Zelmanovitch.

Clic AQUÍ para seguir leyendo, ver el vídeo, la imagen y el gráfico explicativo.

Clic AQUÍ para seguir leyendo, ver el vídeo, la imagen y el gráfico explicativo.

Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

Más información: https://www.eldiario.es/sociedad/documentan-primera-vez-estrella-masiva-desaparece-convierte-agujero-negro_1_12980543.html

https://interestingengineering.com/space/star-vanished-silently-left-black-hole

2 de Febrero de 2026

AES Andes anunció que desistirá del megaproyecto INNA, previsto para emplazarse cerca del Observatorio Paranal de ESO. ESO acoge positivamente este anuncio de la empresa y espera que el proyecto sea retirado formalmente del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile en breve, lo que confirmaría oficialmente que INNA no seguirá adelante.

“Cuando se confirme la cancelación, estaremos aliviados de que el complejo industrial INNA no se construya cerca de Paranal”, dijo el director general de ESO, Xavier Barcons. “Debido a su ubicación prevista, el proyecto supondría una amenaza grave para los cielos más oscuros y despejados de la Tierra y para el funcionamiento de las instalaciones astronómicas más avanzadas del mundo.”

AES Andes, una filial de la empresa estadounidense AES Corporation, anunció el viernes 23 de enero que había decidido desistir de continuar INNA, un proyecto de hidrógeno y amoníaco verde, para centrarse en cambio en su portafolio de energía renovable. Un detallado análisis técnico realizado por ESO a principios del año pasado reveló que INNA causaría daños graves e irreversibles a los cielos oscuros de Paranal y a la capacidad de sus instalaciones para operar como están diseñadas. Los impactos más significativos, que afectarían a instalaciones como el Very Large Telescope (VLT), el Interferómetro del Very Large Telescope (VLTI), el Extremely Large Telescope (ELT) y el CTAO-Sur, serían causados por la contaminación lumínica, micro vibraciones, polvo y un aumento de la turbulencia atmosférica en la zona.

“Como hemos dicho antes, ESO y sus Estados Miembros apoyan plenamente la descarbonización energética y las iniciativas que aseguren un futuro más próspero y sostenible. Los proyectos de energía verde, y otros proyectos industriales que impulsen el desarrollo nacional y regional, son totalmente compatibles con los observatorios astronómicos si las distintas instalaciones están ubicadas a una distancia suficiente unas de otras”, dice Barcons.

El caso de INNA y su ubicación propuesta ponen de manifiesto la necesidad urgente de establecer medidas de protección claras en las áreas alrededor de los observatorios astronómicos. Tales medidas son esenciales para permitir que los observatorios astronómicos continúen operando, especialmente en una región ampliamente considerada como la mejor del mundo para instalaciones de astronomía óptica, debido a la excepcional oscuridad de los cielos sobre el norte de Chile.

“Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales, regionales y nacionales para proteger los cielos oscuros del norte de Chile, un patrimonio natural irreemplazable que es esencial para avanzar en nuestra comprensión del Universo y para posibilitar una astronomía de clase mundial en beneficio de Chile y de la comunidad científica global”, dice Itziar de Gregorio-Monsalvo, Representante de ESO en Chile.

“Fue increíblemente tranquilizador ver a tantas personas en Chile y en todo el mundo preocuparse profundamente por la protección de cielos oscuros y silenciosos en el contexto del proyecto INNA, y alzar activamente la voz en su defensa”, afirma Barcons. “Estamos sinceramente agradecidos por este compromiso y solidaridad. Nos da confianza en que, trabajando juntos, podremos seguir protegiendo los cielos oscuros y silenciosos en Chile y en otros lugares, para la investigación astronómica y para la humanidad”. Desde que el proyecto fue presentado al SEA en diciembre de 2024, miembros de la comunidad astronómica en Chile, en los Estados Miembros de ESO y más allá, líderes políticos y autoridades a nivel internacional, nacional, regional y local, así como innumerables personas de la sociedad civil, han hecho oír sus voces en apoyo de este objetivo común.

ESO continuará intensificando sus esfuerzos para asegurar que los cielos prístinos de Paranal permanezcan como la mejor ventana del mundo para observar el Universo, y también se compromete con la lucha más amplia contra la contaminación lumínica y las interferencias satelitales, ayudando así a proteger el patrimonio natural de cielos oscuros y silenciosos alrededor del mundo para las generaciones futuras.

El Observatorio Europeo Austral (ESO) permite a científicos de todo el mundo descubrir los secretos del Universo en beneficio de todos. Diseñamos, construimos y operamos observatorios terrestres de clase mundial —que los astrónomos utilizan para abordar preguntas apasionantes y difundir lo fascinante de la astronomía — y para promover la colaboración astronómica internacional. Establecida como una organización intergubernamental en 1962, hoy ESO cuenta con el apoyo de 16 Estados Miembros (Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido), además de Chile como Estado anfitrión y con Australia como Socio Estratégico. La sede central de ESO y su centro de visitantes y planetario, el ESO Supernova, se encuentran cerca de Múnich, en Alemania, mientras que el desierto de Atacama en Chile, un lugar maravilloso con condiciones únicas para observar el cielo, alberga nuestros telescopios. ESO opera tres sitios de observación: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope (VLT) junto con su interferómetro VLTI (Very Large Telescope Interferometer), así como telescopios de rastreo como VISTA. También en Paranal, ESO albergará y operará el conjunto sur del Observatorio Cherenkov Telescope Array, el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. Junto con socios internacionales, ESO opera ALMA en Chajnantor, una instalación que observa los cielos en el rango milimétrico y submilimétrico. En Cerro Armazones, cerca de Paranal, estamos construyendo “el ojo más grande del mundo para observar el cielo”, el Extremely Large Telescope (ELT) de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago de Chile, apoyamos el desarrollo de nuestras operaciones en el país y nos vinculamos con socios chilenos y con la sociedad chilena.

Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

Clic AQUÍ para seguir leyendo y ver la imagen.

Más información: https://interestingengineering.com/space/ancient-black-hole-breaks-physics-lawssa